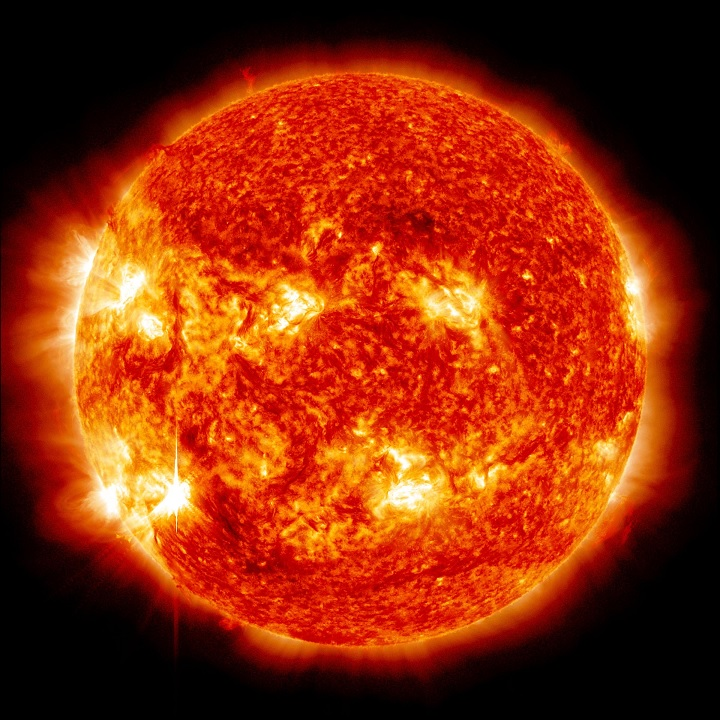

太阳(Sun)是一颗黄矮星,是太阳系中心的炽热天体。在万有引力定律支配下,它的引力将太阳系维系在一起,使所有的东西——从最大的行星到最小的碎片微粒——保持在它们的轨道上。太阳和地球之间的联系和相互作用决定了季节、洋流、天气、气候、辐射带和极光。尽管它对我们来说很特殊,但银河系中有数以十亿计的恒星像我们的太阳一样散落。

太阳在许多文化中有许多名字。例如,太阳的拉丁语单词是“sol”,而“sol”在航天术语中又表示太阳日。

基本信息

大小

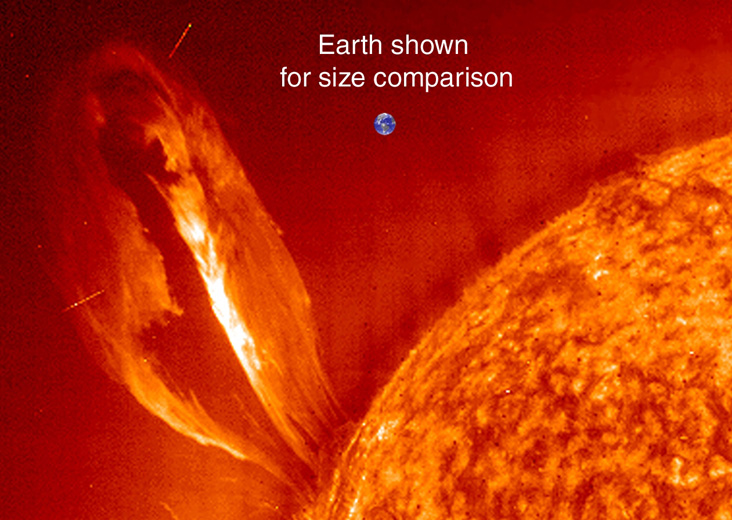

图片展示了地球与太阳的相对大小(ESA)

我们的太阳半径为695700公里,并不是一颗特别大的恒星。虽然它比许多恒星小,但它的质量仍然远远大于地球:332946个地球的质量与太阳的质量相当。太阳的体积则与130万个地球相当。

太阳距离地球1.5亿公里(即一个天文单位)。它最近的恒星邻居是半人马座阿尔法三星系统:半人马座的比邻星距离我们4.24光年,而阿尔法半人马座A和B两颗相互环绕的恒星距离我们4.37光年。

位置与自转

太阳围绕银河系中心旋转。围绕它运行的一切,也都位于银河系。更具体地说,我们的太阳在一个叫做猎户座的螺旋臂中,从射手座的臂向外延伸。从那里,太阳围绕银河系的中心运行,顺带着行星、小行星、彗星和其他天体。我们的太阳系正以72万公里每小时的平均速度移动。但即使以这样的速度,我们也要花2.3亿年才能绕银河系一个完整的轨道。

它的自转相对于行星公转轨道的平面有7.25°的轴向倾斜。由于太阳不是一个固体,太阳的不同部分以不同的速率旋转。这被称为“较差自转”。在赤道,太阳大约每25天自转一次,但在两极,太阳每36个地球日绕其轴自转一次。

太阳风

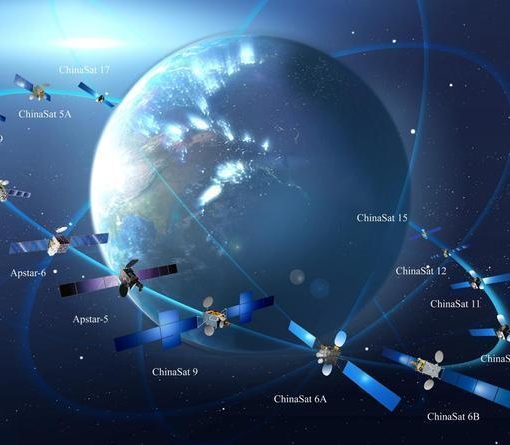

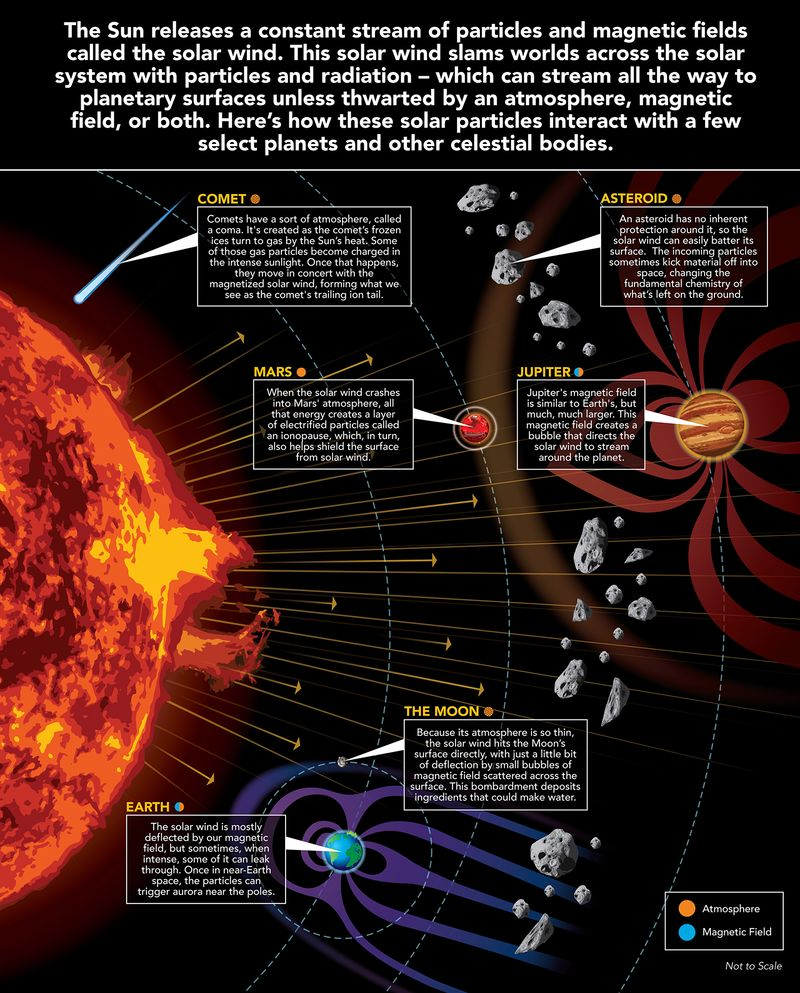

图片展示了太阳粒子如何与一些行星相互作用。

太阳释放出一股恒定的粒子流和磁场,称为太阳风。这股太阳风带着粒子和辐射横扫整个太阳系——这些粒子和辐射可以一直流到行星表面,除非受到大气、磁场或两者的阻碍。下面是这些太阳粒子如何与一些精选的行星和其他天体相互作用。

形成

太阳和太阳系的其他部分是约在45.7亿年前由一个巨大的旋转气体和尘埃云形成的,即太阳星云。当星云因其压倒性的重力而坍塌时,它旋转得更快,并扁平成一个圆盘。大部分物质被拉向中心形成太阳(太阳质量占整个太阳系的99.86%)。

寿命

像所有的恒星一样,太阳总有一天会耗尽能量。当太阳开始消亡时,它会逐渐膨胀,以至于吞没水星、金星甚至地球。科学家们预测,太阳的寿命还不到一半,在主序带上的寿命还将持续约50亿年。在这50亿年中,太阳核心中的氢将不断聚变为氦,在现阶段每秒约有400万吨物质被转化为能量,并产生中微子和太阳辐射。约50亿年后,氢燃料近乎消耗殆尽,氢聚变产生的维持太阳外壳稳定的能量不足,氦核心为抵抗重力而收缩,同时变热;紧挨核心的氢包层因温度上升而加速聚变,结果产生的热量持续增加,传导到外层,使其向外膨胀。当核心的温度达到1亿K时,氦聚变将开始进行并燃烧生成碳。在这个阶段中,热失控的氦聚变产生的巨大能量将太阳核心大幅度膨胀。在膨胀结束后,由于太阳自身的引力已无法束缚太阳的外壳,热脉动将导致太阳太阳外层气体被剥离,唯一留下来的将是炙热的核心——白矮星,随后在数十亿年中逐渐冷却和黯淡并最终熄灭。

信息表

下表列出了太阳与地球的基本参数对比。

| 太阳 | 地球 | 折叠比率 | |

|---|---|---|---|

| 质量/1024 kg | 1988500 | 5.9724 | 333000 |

| 体积/1012 km3 | 1412000 | 1.08321 | 1304000 |

| 体积平均半径/km | 695700 | 6356.8 | 109.2 |

| 扁率 | 0.00005 | 0.00335 | 0.015 |

| 平均密度/kg/m3 | 1408 | 5514 | 0.255 |

| 表面重力/m/s2 | 274.0 | 9.80 | 28.0 |

| 逃逸速度/km/s | 617.6 | 11.19 | 55.2 |

| 中心天体引力常数/106 km3/s2 | 132712 | 0.39860 | 333000 |

| 视星等V(1,0) | -26.74 | -3.99 | – |

| 绝对星等 | +4.83 | ||

| 质量转化率/106 kg/s | 4260 | ||

| 平均功率(10-3 J·kg/s) | 0.1925 | ||

| 表面发射/106 J/m2·s | 62.94 | ||

| 光谱型 | G2V |

太阳大气的性质与成分:

- 表面气压(光球层顶部):0.868 mb

- 光球层底部压力:125 mb

- 有效表面温度:5772 K

- 光球顶部温度:4400 K

- 光球底部温度:6600 K

- 色球顶部温度:~30000 K

- 光球层厚度:约500 km

- 色球层厚度:~2500 km

- 太阳黑子周期:11.4年

- 光球组成:

- 主要元素:H-90.965%,He-8.889%

- 微量元素(ppm):O-774,C-330,Ne-112,N-102

- Fe-43、Mg-35、Si-32、S-15

结构

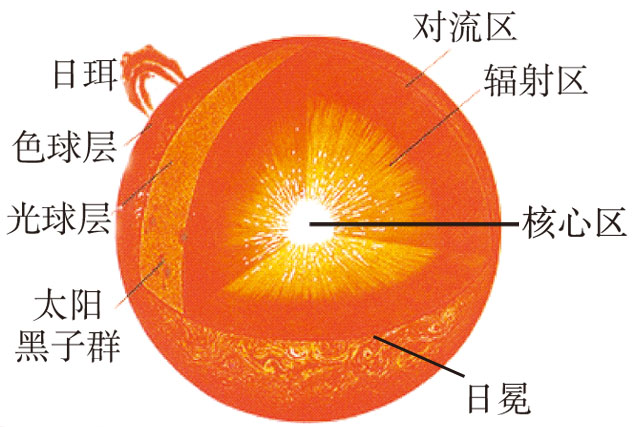

图片展示了太阳结构

太阳和其他恒星一样,是一个气球。就原子数而言,它由91.0%的氢和8.9%的氦组成。按质量计算,太阳大约有70.6%的氢和27.4%的氦。

太阳有六个区域核、辐射区、对流区、可见表面,又称为光球层、色球层,以及最外层区域:日冕。[1]

核(the Core)

太阳的核温度约为1.5×107 °C,这足以维持热核聚变。这是一个原子结合形成更大原子的过程,在此过程中释放出惊人数量的能量。具体来说,在太阳的核心,氢原子熔合形成氦。

核心产生的能量为太阳提供动力,并产生太阳发出的所有热量和光。

辐射区(the Radiative Zone)

来自核的能量被辐射带出,在辐射区周围反弹。粒子从核到辐射区顶部大约需要17万年的时间。

对流区(the Convective Zone)

在对流区,温度下降到200万 ℃以下。在那里,热等离子体(电离原子汤)的大气泡向上移动(我们能看到的太阳表面大约是5500 ℃)。这比炽热的核心要冷得多,但它仍然足够热,使碳元素得以生成。

光球层(the Photosphere)

太阳的可见表面,即光球层,是一个500公里厚的区域,太阳的大部分辐射都从这里向外逃逸。这不是一个像行星表面那样的固体表面。相反,这是气体恒星的外层。

当光球离开太阳大约8分钟后到达地球时,我们得以沐浴在阳光下。光球的温度大约是5500 °C。

色球层(the Chromosphere)和日冕(the Corona)

在光球层上方是稀薄的色球层和日冕,它们构成了稀薄的太阳大气。在这里我们可以看到太阳黑子和太阳耀斑等特征。

来自这些顶部区域的可见光通常太弱,无法在较亮的光球层上看到,但在日全食期间,当月球覆盖光球层时,色球层看起来就像围绕太阳的一个红色边缘,而日冕形成了一个美丽的白色皇冠,等离子体向外沿伸而变细,形成看起来像花瓣的形状。

奇怪的是,太阳大气中的温度随着高度升高而升高,顶层达到2 000 000 °C。50多年来,日冕加热的来源一直是一个科学谜团。

太阳磁场

太阳中的电流产生一个复杂的磁场,它延伸到空间中形成行星际磁场。由太阳磁场控制的空间体积称为日光层。

太阳磁场是由太阳风(一种从太阳向四面八方吹出的带电气体流)穿过太阳系传导。由于太阳自转,磁场旋转成一个大的旋转螺旋,称为帕克螺旋(Parker spiral)。

太阳并不是一直都这样。它经历了自己太阳周期的各个阶段。大约每11年,太阳的地理极性就会改变一次。当这种情况发生时,太阳的光球层、色球层和日冕都会发生变化,从平静到剧烈活跃再到平静。太阳活动的峰值时期,又被称为太阳风暴:太阳黑子、太阳耀斑和日冕物质抛射会在此时最频繁发生。这些都是由太阳磁场的不规则性造成的,其中一些会到达地球上。这种太空天气会扰乱信号、损坏卫星,并影响电网。[1]

太阳辐射

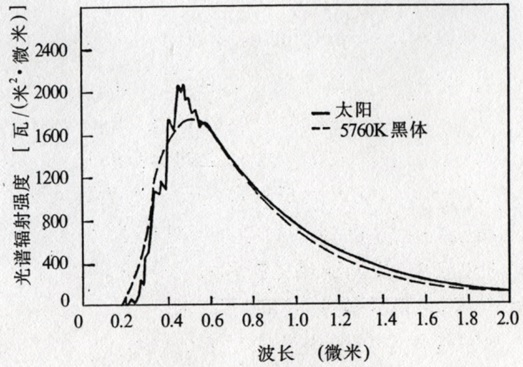

图片展示了太阳辐射强度与波长的关系

太阳是一个巨大的热辐射体,是航天器在太阳系内飞行时遇到的最大外热源,它不仅直接给航天器以热辐射能,同时它通过行星间接给航天器辐射加热。

描述太阳辐射的最常用物理量是太阳常数:太阳在单位时间内投射到距太阳一个天文单位处并垂直于射线方向的单位面积上的全部辐射能。

- 平均值:S=1353 W/m2

- 冬至日(近日点):S=1399 W/m2

- 夏至日(远日点):S=1309 W/m2

按波长分: 电磁波长范围:小于10-4 Å(1 Å =10-10 m)的γ射线~大于10 km的无线电波。

- 0.045 μm~0.38 μm:紫外线

- 0.38 μm~0.76 μm:可见光

- 0.76 μm~1000 μm:红外线

- 0.1 μm~100 μm:热射线

- 0.18 μm~40 μm:占太阳总辐射能量的99.99%

在近似计算时,可把太阳当作5760 K的黑体。